di Mariano Tomatis e Vecio

Percorso: Partenza e arrivo da Falcemagna, frazione di Bussoleno (TO), m 850 s.l.m. passando per la Fugera e le cave di marmo verde (quota massima m 1650 s.l.m.).

Dislivello: m 800 circa

Tempo di percorrenza: h 4.30 circa

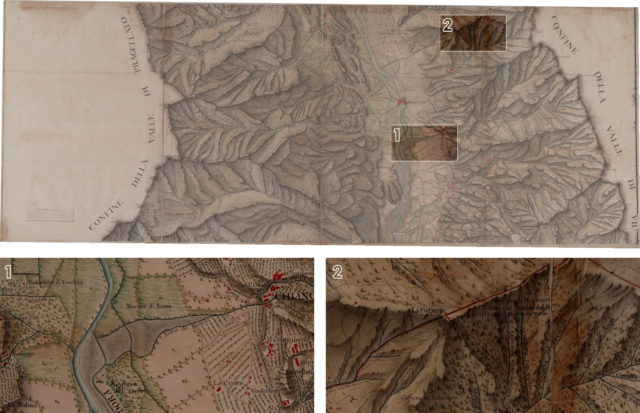

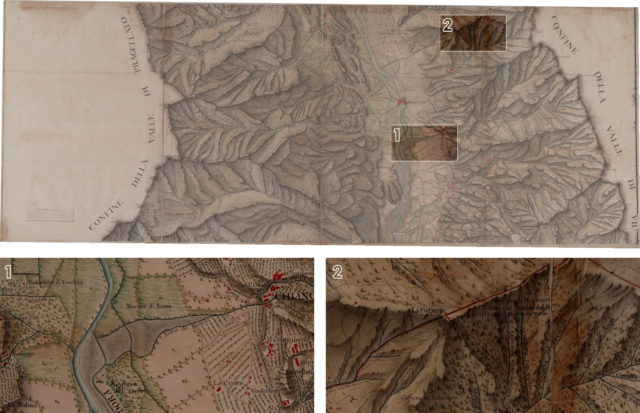

Questa volta partiamo su impulso di una vecchia mappa: un enorme foglio ripiegato che descrive la bassa Valsusa del Settecento (l’Archivio di Stato la colloca tra il 1764 e il 1797). Due didascalie spalancano prospettive romanzesche. Nel triangolo tra Bussoleno, Chianocco e San Giorio segnalano alcune “rovine di Ramà”: forse tracce di Rama, l’Atlantide valsusina, la ciclopica città inghiottita da una catastrofe in un lontano passato? Più in alto riportano l’indicazione di una cava di marmo; non una pietra qualsiasi, ma il prezioso “marmore verde” di Susa, il materiale preferito dalle archistar di casa Savoia, tanto che se ne trova in tutte le principali chiese torinesi. Verde: come la pietra che – secondo Alberto Fenoglio – riposa nelle viscere del vicino monte Musinè, in un

antro misterioso dove chi aveva la fortuna di penetrarvi vedeva e udiva delle cose meravigliose. Lì abitava un mago che aveva scelto quel posto solitario per compiere incantagioni e fabbricare filtri magici.

In alto: mappa del XVIII sec., Archivio di Stato, Torino. A sinistra: “Rovine di Ramà” e “Rivo di Ramà” (particolare). A destra: “Baracconi per la Marmore. Cima del Combal del Pera. Qui si cava il Marmore Verde” (particolare)

In alto: mappa del XVIII sec., Archivio di Stato, Torino. A sinistra: “Rovine di Ramà” e “Rivo di Ramà” (particolare). A destra: “Baracconi per la Marmore. Cima del Combal del Pera. Qui si cava il Marmore Verde” (particolare)

Difficile resistere a tante suggestioni: abbiamo tra le mani la mappa di un tesoro? Cosa sarà rimasto, a due secoli di distanza, di quanto segnala questo stropicciato ma affascinante reperto?

Lasciata alle spalle Bussoleno, raggiungiamo la frazione di Falcemagna dove parcheggiamo l’auto. Incamminandoci lungo la carrareccia che attraversa la borgata, incontriamo un compagno No TAV che vive lì per alcuni mesi dell’anno: conosce bene la zona e si adopera per tenere vivi i sentieri, ritrovando e rendendo praticabili quelli ormai spariti; riconosceremo il suo tratto nelle tracce segnate con vernice arancione. Superata Falcemagna, il sottobosco mostra ampie tracce del violento incendio che ha devastato la regione un anno fa. L’intero percorso è segnato da alberi carbonizzati – alcuni caduti, altri ancora in piedi ma completamente sventrati.

Tracce lasciate dal violento incendio del 2017

Tracce lasciate dal violento incendio del 2017

L’aria è tersa e sopra di noi, verso est, svetta l’alpeggio di Balmafol, sede di una delle più epiche vittorie della Resistenza in Valsusa; nell’estate 1944 la brigata d’assalto “Walter Fontan” si trovava in quota e da qui stava presidiando l’adiacente vallone del Prebech, sopra Chianocco; l’8 luglio 1944, per respingere un assalto da parte dei nazifascisti che salivano da Falcemagna, i partigiani avevano fatto rotolare giù dalla montagna enormi pietroni, capovolgendo le forze in campo e ottenendo una vittoria (letteralmente) schiacciante. Risaliamo lungo la carrareccia il vallone del Rio Molletta fino a imboccare quello che resta della mulattiera storica: fino a qualche decennio addietro era ancora lastricata ed era la strada “ufficiale” che portava alla cava. Nel punto in cui parte la mulattiera, un terrapieno ha sostituito alcuni grossi blocchi squadrati di minerale grezzo, visibili fino a qualche anno fa e ora spariti.

La salita è piuttosto ripida e in due ore raggiungiamo la Fugera (“Fugiera” sulla nostra mappa): è un eccezionale punto panoramico su cui sorgono due antichi edifici in pietra. Sulla mappa del Settecento sono indicati come “baracconi per la marmora”; secondo il Calendario generale pe’ regii stati del 1826, erano stati eretti per conto della Casa Reale

sia per alloggiarvi gli operai, sia per stabilirvi le opportune officine ad uso di essi.

Uno dei baracconi è in stato di abbandono; l’altro è stato recentemente restaurato ed è utilizzabile come bivacco. Tra le istruzioni sulla ghiacciaia c’è l’invito a chiuderla ermeticamente: pare che un ghiro della zona abbia più volte mostrato interesse per i viveri all’interno. Firmato il quaderno dei visitatori, approfittiamo dell’ampio tavolo metallico all’esterno per pranzare.

Panorama dalla Fugera

Panorama dalla Fugera

Dalla Fugera, l’occhio spazia dalla Sacra di San Michele a sinistra su tutto il parco naturale Orsiera-Rocciavrè, fino al Colle delle Finestre e oltre. Da fondo valle giunge un rumore ritmico di percussioni: sono i tamburini che animano “Bussolegno 2019”, la festa del legno organizzata questo weekend a Bussoleno. In programma c’è anche la recita scolastica della prima elementare di Foresto; la rappresentazione si intitola “Il mago di Rama”. Cerchiamo con l’occhio l’area che – secondo la mappa – nel Settecento presentava le rovine della mitica città perduta: seguendo il corso della Dora, basta superare verso sinistra il vistoso centro commerciale Le Rondini: a sud della provinciale, la zona è fittamente punteggiata da costruzioni moderne; se qualche frammento di muro è ancora rintracciabile, bisogna concentrare le ricerche intorno all’area camper di Chianocco. Ma accanto alla ricerca sul campo c’è quella sulle carte d’archivio.

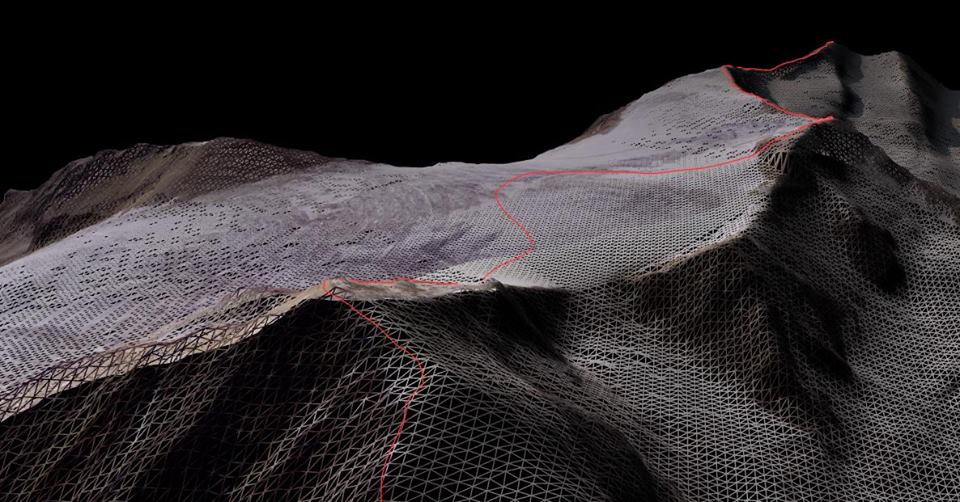

Un minuscolo dettaglio ci sembra rivelatore: l’accento. La nostra mappa non parla di “Rama” ma di “Ramà” – e per ben due volte, accostando il termine alle “rovine” e a un “rivo”. Come ci fa notare l’amico Roberto Revello, in piemontese “ramà” è il rovescio di pioggia improvviso – quella che oggi chiameremmo “bomba d’acqua”; il termine deriva dall’occitano e forse richiama la percossa o la caduta di un ramo per la violenza e la brevità dell’azione. Che l’area delle rovine sia a rischio allagamenti, la mappa lo dice chiaramente: sorge al fondo di un canalone che scende dalla montagna, nei pressi del punto in cui la Dora si divide in molti rivoli, a sottolineare l’esposizione della zona alle alluvioni. Le cronache del luogo registrano svariati disastri, a partire dallo straripamento del torrente Prebech (“uno dei torrenti più pericolosi del Piemonte”) che nel 1694 provocò un’alluvione: la forza dell’acqua fu tale da distruggere completamente la Chiesa di San Pietro di Chianocco, poi ricostruita in posizione sopraelevata nel corso del Settecento.

A sinistra: particolare dalla mappa del Settecento. A destra: Bussoleno sotto la valanga di fango del giugno 2018

A sinistra: particolare dalla mappa del Settecento. A destra: Bussoleno sotto la valanga di fango del giugno 2018

Se nell’area che dominiamo con lo sguardo sorgeva una città, non ci stupiamo che possa essere stata distrutta da una piena o da una valanga particolarmente violenta, e che nel toponimo sia rimasta traccia della rovinosa “ramà” che ne segnò la fine; non è trascorso un anno (giugno 2018) dall’ultima grave frana di fango su Bussoleno, staccatasi a seguito dell’incendio e delle fitte piogge che hanno colpito la montagna su cui ci troviamo.

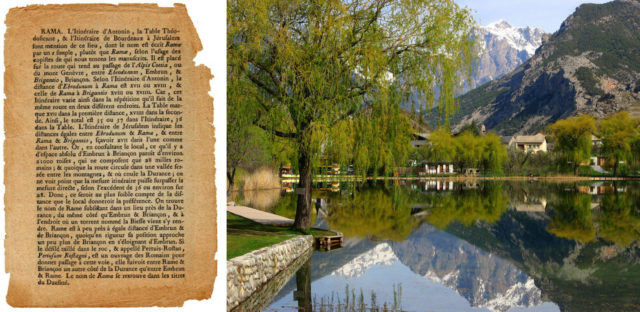

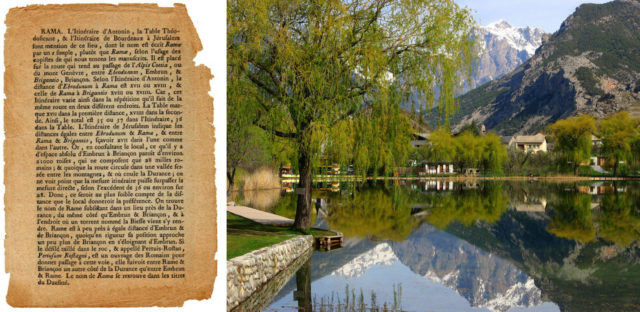

Consultando altri testi del Settecento, troviamo anche la città di Rama senza accento: consultando gli itinerari che attraversavano l’Impero Romano, il cartografo J.-B. B. d’Anville (1697-1782) la individua nel dipartimento francese di Hautes-Alpes, descrivendola nella Notice de l’ancienne Gaule : gli antichi romani la collocavano tra Ebrodonum e Brigantio. I toponimi si sono conservati: a metà strada tra Embrun e Briançon, il paese di La Roche-de-Rame si trova sulla route nationale 94 che porta in Italia attraverso il passo del Monginevro.

A sinistra: la pagina su Rama di J.-B. B. d’Anville (1760). A destra: il laghetto di La Roche-De-Rame

A sinistra: la pagina su Rama di J.-B. B. d’Anville (1760). A destra: il laghetto di La Roche-De-Rame

Come in Valsusa, gli abitanti della zona sono impegnati in una lotta politica che ha al centro i trasporti: da anni il movimento Déviation-LRDR chiede che il piccolo centro abitato venga risparmiato dal passaggio di centinaia di TIR, proponendo una deviazione che tagli fuori il paese. Il toponimo “Rama” risale al tempo dei romani: è citato nell’Itinerario antonino , un dettagliato registro delle stazioni dell’Impero Romano del III secolo d.C.

A sinistra: particolare dalla tavola 8 in William Hughes, An Atlas of Classical Geography, Sheldon & Co., 1870; rappresenta la mappa della Gallia in epoca romana e vi sono evidenziate le città di Vapincum (Gap), Ebrodunum (Embrun), Rama (La Roche-de-Rame), Brigantio (Briancon), Segusio (Susa) e Augusta Taurinorum (Torino). A destra: La Roche-de-Rame

A sinistra: particolare dalla tavola 8 in William Hughes, An Atlas of Classical Geography, Sheldon & Co., 1870; rappresenta la mappa della Gallia in epoca romana e vi sono evidenziate le città di Vapincum (Gap), Ebrodunum (Embrun), Rama (La Roche-de-Rame), Brigantio (Briancon), Segusio (Susa) e Augusta Taurinorum (Torino). A destra: La Roche-de-Rame

E proprio all’epoca dei romani risalirebbero anche le cave verso cui siamo diretti. Nella sua lettera a Matilde Dell’Oro Hermil, Saint-Yves d’Alveydre aveva scritto che

le cave di marmo verde nei dintorni di Susa erano ancora sfruttate durante il periodo di Augusto.

La missiva era stata pubblicata in coda a Roc Maol e Mompantero (1897), lo strano libro sulle tradizioni magiche del Rocciamelone recentemente riedito da uno di noi. Il riferimento alle cave ci era parso bizzarro, perché del tutto slegato dagli argomenti affrontati nella breve lettera – ma tanto più erano singolari le intenzioni del filosofo, tanto più circondavano il luogo di un’aura straniante.

È breve ma molto esposto il sentiero che, dirigendosi verso settentrione, dai baracconi della Fugera porta alle cave di marmo verde; l’ultimo tratto è attrezzato, ma la corda fissata alla parete è rovinata e in diversi punti si è staccata dalla roccia. Solo uno di noi si avventura fino all’imbocco della cava, arrivando a fotografarne i blocchi ancora in loco e recuperandone qualche piccolo frammento.

A sinistra: la cava di marmo verde. A destra: l’ultimo tratto di sentiero attrezzato da percorrere per raggiungerla

A sinistra: la cava di marmo verde. A destra: l’ultimo tratto di sentiero attrezzato da percorrere per raggiungerla

Uno sguardo alla montagna conferma quanto scrivevano nell’Ottocento: il filone è inesauribile; l’intero massiccio è composto dal prezioso oficalce. Non sappiamo quanto sia antico il sito che abbiamo raggiunto. Nel Seicento si parla di una

predera [cava] di marmore belisima a fine una grada [grande?] montagna et sene fa ogni sorte di opere belisime […] nela valle di Susa.

A sinistra: un masso della cava di Falcemagna che presenta i segni caratteristici dell’estrazione. A destra: piccolo frammento di oficalce verde recuperato dalla cava

A sinistra: un masso della cava di Falcemagna che presenta i segni caratteristici dell’estrazione. A destra: piccolo frammento di oficalce verde recuperato dalla cava

La cava viene riscoperta da un certo Ferraris di Cremona nel 1724: il ritrovamento è talmente sensazionale che il Re assicura all’uomo una pensione perpetua. L’architetto Guarino Guarini la impiega nello stesso anno per l’altare della Chiesa di Sant’Uberto nella Reggia di Venaria. Viene stilato un regolamento che ne governa lo sfruttamento e, leggendo le cronache dell’epoca, si intuisce che il lavoro richiesto agli operai è durissimo: una volta estratto, il marmo deve essere calato senza che si danneggi per quasi mille metri; è necessario impiegare slitte di legno, lungo un percorso accidentato e particolarmente ripido. Come ricorda Vincenzo Barelli,

i nostri marmorai, invece di salire alla cava per estrarne dei massi, sogliono approfittarsi di quei che si staccano di quando in quando dal monte e rotolano nella sottoposta valle

Qualcuno potrebbe biasimarli?

Per tornare a Falcemagna, attraversiamo la boscaglia verso il bacino del Rio Rocciamelone; una volta raggiunto, scendiamo lungo la sua sinistra orografica attraverso una zona di roccia calcarea ricca di torri irregolari: si tratta di menhir naturali dalle forme bizzarre, nel più affascinante dei quali ci sembra di riconoscere la “sfinge susina” di cui scrive Matilde Dell’Oro Hermil.

A sinistra: la sfinge susina. A destra: il Mago e il Vecio

A sinistra: la sfinge susina. A destra: il Mago e il Vecio

Raggiungiamo la terrazza calcarea che costituisce la sinistra orografica della bassa Valsusa, tra Mompantero e Chianocco, passando di fianco alla parete rossa di Ca’ Teissard. Di qui, rientriamo in località Falcemagna attraverso il “sentiero degli orridi”, un’alternanza di carrareccia e sentiero che collega la Riserva naturale dell’Orrido di Foresto all’Orrido di Chianocco. Come Ramà, anche l’espressione “orrido” – che qui da aggettivo diventa sostantivo – testimonia il terrore dei nostri antenati di fronte alla forza distruttrice della natura. In latino horrère è l’atto di rizzarsi riferito ai peli del corpo: per significare l’orrendo, ricorriamo alla reazione fisica che induce. Le due gole rocciose devono le loro pareti strapiombanti all’azione dell’acqua del rio Rocciamelone e del torrente Prebech, e non è un caso che l’area contrassegnata come Ramà si trovi proprio a metà tra i due orridi. Poche altre aree reclamano in modo altrettanto drammatico cura, manutenzione e serie politiche di messa in sicurezza; a chi li sappia leggere, perfino i toponimi – qui in Valsusa – gridano la loro contrarietà allo sperpero legato al progetto TAV.

Note

1. Alberto Fenoglio, A caccia di tesori, Piemonte in Bancarella, Torino 1970, pp. 103-6.

2. Calendario generale pe’ regii stati, Giuseppe Pomba, Torino 1826, p. 586.

3. Vedi qui le ricostruzioni topografiche dei Vigili del Fuoco

4. J.-B. B. d’Anville, Notice de l’ancienne Gaule, Desaint & Saillant, Parigi 1760, pp. 537-8.

5. Rama è citata lungo il percorso 29 da Mansio Ebrodunum (Embrun) a Mediolanum (Milano) in Charles Athanase Walckenaer, Géographie ancienne historique et comparée des Gaules cisalpine et transalpine, Vol. 3, P. Dufart, Parigi 1839, pp. 24-5 e lungo il percorso 55 da Brigantio (Briançon) a Vapincum (Gap) a p. 42.

6. Matilde Dell’Oro Hermil, Roc Maol e Mompantero, Tabor Edizioni, Susa 2018 (I ed. 1897), p. 60.

7. ASTo, Corte, Materie Economiche, Miniere, m. 2, n. 11, s.d. ma circa 1608 trascritto in appendice a Maurizio Gomez Serito, “Pietre e marmi per le architetture piemontesi: cantieri urbani affacciati sul territorio” in Mauro Volpiano (ed.), Il cantiere sabaudo tra capitale, provincia e residenze di corte, Torino 2013, p. 203.

8. Calendario generale pe’ regii stati, Giuseppe Pomba, Torino 1826, p. 586.

9. Vincenzo Barelli, Cenni di statistica mineralogica degli stati di S.M. il re di Sardegna, Giuseppe Fodratti, Torino 1835, pp. 68-9.

10. Hermil 2018, p. 6.